Bienvenus - Bine aţi venit - Benvenuti Bienvenidos - Benvinguts - Bemvindos

Die Romanische Philologie beschreibt einen wesentlichen Teil der europäischen Mehrsprachigkeitslandschaft: die Welt der romanischen Sprachen.

Die

didaktische Mehrsprachigkeitsfor-schung zielt auf die Optimierung des

Erlernens von Fremdsprachen und die Entwicklung der sprachenteiligen

Gesellschaft. Dass nun Französisch, Italienisch, Portugiesisch oder Spanisch in

Deutschland vor allem als zweite oder dritte Fremdsprache erlernt werden,

erklärt das Interesse der romanistischen Mehrsprachigkeitsdidaktik am Bereich

der Tertiärsprachen. Dem inferentiellen Lern-begriff folgend, erforscht

sie mit empirischen Methoden die Interaktion der sprachlichen und kulturellen

Vorkenntnisse mit neuen Lerninhalten sowie deren Einformung in das deklarative

und prozedurale Sprachenwissen. Durch die Analyse der beim Lernen greifenden

mentalen Prozesse beschreibt sie den Erwerb einer nachgelernten Fremdsprache und

deren Rückwirkung auf schon verfügbare Sprach-bestände. Das betrifft nicht allein

sprachliche Zusammenhänge, sondern ebenso das Ver-halten von Lernenden in

bestimmten Lern-situationen und Lernarrangements. Zur ihrer grundlegenden

Forschung zählt daher die Untersuchung von außen- und selbst-gesteuerten

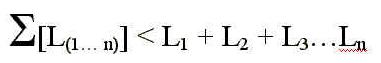

fremdsprachlichen Erwerbspro-zessen nach der Formel

wobei Sigma das gesamte

Sprachenwissen eines Individuums bezeichnet. Die didaktische

Mehrsprachigkeitsforschung hat es sowohl mit sprachlichen Oberflächen (lingualen Transferbasen) zu tun als

auch mit ihrer mentalen Verarbeitung sowie den Strategien und Techniken der

Lernsteuerung. Denn auch im Bereich der Lernerfahrungen sind

(lern)ökonomische Effekte aus dem Erlernen unterschiedlicher Zielsprachen

erreichbar. Nach den Ergebnissen mehrerer mehrsprachigkeits-didaktischer Analysen

führt der interlinguale Transfer nicht nur zum Wachstum von deklarativem

und prozeduralem Wissen in einer nachgelernten Sprache sowie zur Stabilisierung

von vorgelernten Sprachbeständen. Er generiert auch didaktische Kenntnisse, die

aus der Zusammenführung des Wissens aus unterschiedlichen Sprachen und der

an-hängigen Lernerfahrungen entstehen.

wobei Sigma das gesamte

Sprachenwissen eines Individuums bezeichnet. Die didaktische

Mehrsprachigkeitsforschung hat es sowohl mit sprachlichen Oberflächen (lingualen Transferbasen) zu tun als

auch mit ihrer mentalen Verarbeitung sowie den Strategien und Techniken der

Lernsteuerung. Denn auch im Bereich der Lernerfahrungen sind

(lern)ökonomische Effekte aus dem Erlernen unterschiedlicher Zielsprachen

erreichbar. Nach den Ergebnissen mehrerer mehrsprachigkeits-didaktischer Analysen

führt der interlinguale Transfer nicht nur zum Wachstum von deklarativem

und prozeduralem Wissen in einer nachgelernten Sprache sowie zur Stabilisierung

von vorgelernten Sprachbeständen. Er generiert auch didaktische Kenntnisse, die

aus der Zusammenführung des Wissens aus unterschiedlichen Sprachen und der

an-hängigen Lernerfahrungen entstehen.

Dies erscheint umso

wichtiger, als im schulischen Rahmen die Dauer des Sprachenunterrichts begrenzt

ist und nicht-sprachliche Fächer zunehmend in einer anderen als der

Muttersprache der Schüler oder der Sprache der Schule unterrichtet werden

(bilingualer Sachfachunterricht).

Das Vergleichen von

unterschiedlichen lingualen Oberflächen und ihrer mentalen Interaktion bei

Lernenden erzeugt nicht nur deren Sensibilisierung für eine einzelne Sprache.

Indem Lernende entsprechende Elemente und Funktionen der Sprache 'Lx' mit denen

von 'Lx+1' oder 'Lx+3' deklarativ und/oder prozedural vergleichen, konstruieren

sie explizit und/oder implizit ein Sprachenwissen, das sich aus den Strukturen

der mental miteinander verbundenen Sprachen speist. Es handelt sich in der Tat

um interlinguistisches Wissen.

Was nun die Regularitäten

der (neuen) Zielsprache betrifft, so entdecken sie diese vermittels des

Aufstellens und Überprüfens von Hypothesen. Dabei greifen sie auf sich anbietende

Transferbasen aus den aktivierten Sprachen zurück. Auf diesem Wege bauen die

Lernenden eine Spontan- oder Hypothesen-grammatik auf. Wie beim

Erstsprachenerwerb ist diese systematisch und doch hochgradig

dynamisch, ja ephemer, denn sie modifiziert sich mit jeder sprachlichen

Handlung, die das Individuum erfolgreich rezeptiv oder aktiv

vollzieht.

Dank der vollzogenen

interlingualen Transfer-prozesse entdecken die Lernenden ein Intersystem, welches ihr Wissen aus

verschiedenen Sprachen miteinander vernetzt und zwischensprachliche

Korrespondenz-regeln (positive wie negative Transferbasen) ausbildet. Wird in

diesem Stadium Bewusstheit ausgebildet, so handelt es sich um Mehrsprachenbewusstheit (multi-language awareness). Während sich

nun die Spontangrammatik immer wieder neu aufbauen muss, speichert das

Intersystem die positiven und negativen Transfererfahrungen langfristig. Im

Gegensatz zur Spontangrammatik ist es daher vergleichsweise

stabil.

Parallel zum Wachstum der

einzelsprachlichen und zwischensprachlichen Wissensspeicher vergrößert sich aber

auch das Wissen über das Lernen selbst (learning awareness), soweit die

Lernerfahrung Teil der beobachtenden Bewusstseinsbildung wird. Dies

unterstreicht die Bedeutung der Lernsteuerung. Da dieses Wissen am

Gegenstand der Interaktion zwischen Sprachen gewonnen wird, könnte man in

Erweiterung von Mario Wandruszkas Begriff der Interlinguistik auch von einer Interdidaktik sprechen. Welch ein

Desiderat interdidaktische Forschung aus der Sicht von Lernenden darstellt,

zeigt sich zum Beispiel daran, dass die bis heute gängige einzelsprachliche

didaktische Grammatiko-graphie schon aufgrund terminologischer Mehrdeutigkeiten

und fehlender didaktisch wirksamer sprachvergleichender Darstellungen den

Lernenden keine optimalen Hilfen an die Hand gibt.